- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Центральный федеральный округ

Состав, особенности экономико-географического положения, уровень социальноэкономического развития. Центральный федеральный округ включающий субъектов федерации играет исключительно важную роль в жизни нашей страны. Это исторический базис русского государства.

Здесь находятся главные административно-управленческие, политические, научные, хозяйственно-экономические, ведущие образовательно-учебные, медицинские и другие значимые центры и структуры России, ее основные и часто мировой значимости объекты культуры, искусства, а также природного наследия (многие из них входят в Список объектов Всемирного культурного и природного наследия). ЦФО обладает исключительно притягательным инвестиционным климатом, инвестиции в основной капитал здесь особенно высоки.

ЦФО — самый большой по количеству входящих в него субъект Российской Федерации, а по размеру площади он занимает место среди федеральных округов России. ЦФО расположен в центральной части ВосточноЕвропейской равнины, его административным центром является г. Москва.

С севера округ граничит с СевероЗападным федеральным округом, с востока — с Приволжским федеральным округом, с юга — с Украиной и Южным федеральным округом России, с запада — с Республикой Беларусь.

Экономико-географическое положение ЦФО можно оценить как выгодное для развития хозяйства, особенно для отраслей обрабатывающей промышленности и непроизводственной сферы. Это связано со следующими обстоятельствами:

- на территории округа проживает значительное количество на селения, имеются высококвалифицированные трудовые ресурсы;

- здесь расположена столица Российской Федерации;

- округ обладает большим промышленным потенциалом;

- на его территории сходятся главные транспортные магистрали страны;

- в ЦФО сконцентрировано большое количество центров науки и высшего образования.

Есть и недостатки географического положения, социально-экономическое развитие округа. Это прежде всего отсутствие выхода к побережью Мирового океана, бедность природными ресурсами, значительное число предприятий с устаревшим оборудованием. ЦФО играет исключительно важную роль в экономике страны, имеет высокий уровень социально-экономического развития (табл. 2.2).

Являясь столичным округом, округ лидирует среди других округов не только по численности населения, но и по развитию экономики, финансов, науки, культуры, высшего и среднего специального образования, по плотности сетей железных и автомобильных дорог.

ЦФО выделяется большим вкладом во внешнюю торговлю Рос сии. В общероссийском обмене и экспорте участвует около произведенной продукции машиностроения, 50% химической, более 70% металлургической, более 30% текстильной промышленности.

Во многих других сферах (обрабатывающая промышленность, строительство и др.) доля округа в общероссийских объемах заметно выше, чем его доля в населении, т.е. эти сферы развиты лучше, чем в других частях страны.

Природноресурсный потенциал

Природные условия на территории ЦФО являются благоприятными для развития большинства отраслей экономики. Геологическую основу территории составляет устойчивая Русская платформа, кото рая в рельефе находит выражение в ВосточноЕвропейской (Русской) равнине. Лишь в некоторых районах на юге округа (Среднерусская возвышенность) расчлененный рельеф затрудняет развитие сельского хозяйства и транспортного строительства.

Климат в округе умеренный, умеренно-континентальный с теплым летом (средняя температура самого теплого месяца июля около +20 и нехолодной зимой (средняя температура января 8 — °С). На большей части округа увлажнение избыточное и лишь на — недостаточное.

Природные зоны сменяются от тайги на северо-востоке до степей на юге, поэтому широко распространены плодородные почвы — черноземы, серые лесные, а также относительно плодородные дерново-подзолистые почвы. Лишь в северовосточной части округа, где преобладают неплодородные подзолистые почвы, а зимы самые холодные, развитие сельского хозяйства затруднено.

ФО беден природными ресурсами, особенно в соотношении с большими потребностями экономики и многочисленным населением. Исключением служат запасы железных руд, по которым округ занимает первое место среди всех регионов России.

Население

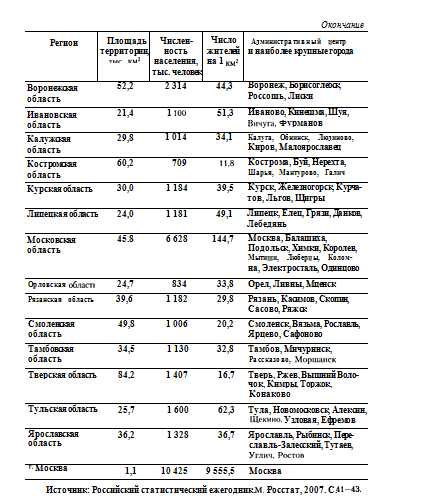

По численности населения ЦФО занимает первое место среди регионов России — более 37 млн человек на начало 2007 г. При этом различия между отдельными регионами внутри округа очень значительны.

Население города Москвы — самого многонаселенного субъекта Российской Федерации — превышает 10 млн жителей (около 7% населения страны). В Костромской, Орловской и Смоленской обла стях проживает менее чем 1 млн человек, причем Смоленская об ласть перешла этот рубеж лишь в последние годы.

В отличие от большинства регионов России в ЦФО рост численности населения продолжался вплоть до начала XX I в. В годы наблюдалась отрицательная динамика, и к началу 1997 г. в округе проживало на 2% меньше жителей, чем в начале 1990х гг.

Рост на селения в округе происходил в основном за счет положительной динамики в Москве (рост на 17,6% по сравнению с 1990 г.), а в Белгородской области (рост на 9,1%). В остальных областях округа население стабильно сокращалось — особенно сильно в Тверской, Тульской и Ивановской областях — сравнению с 1990 г. российских разведанных запасов железных руд по категориям А+В+С1). Месторождения — Курская магнитная аномалия — находятся преимущественно в Белгородской области (Лебединскоеское, Яковлевское и др.), а также в Курской области.

Из других полезных ископаемых имеются месторождения бурого угля (преимущественно в Тульской области — Подмосковный бассейн), торфа (больше всего — на заболоченных территориях в Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях), (Егорьевское месторождение в Московской области, в Брянской области), известняка (больше всего — в Белгородской и Воронежской областях) и других строительных материалов. Но большую часть потребляемых в округе минеральных ресурсов приходится завозить из других регионов России.

ЦФО неплохо обеспечен водными ресурсами: Волга и ее притоки — на севере округа, Дон на юге, Днепр — на западе. Но во многих регионах ощущается нехватка водных ресурсов или из-за их большого потребления (Москва и Московская область), или из-за незначительных абсолютных запасов (южные области округа).

Имеются лесные ресурсы (больше всего — в Костромской и Тверской областях), но из-за длительной интенсивной эксплуатации большинства лесов они вторичны, с преобладанием малоценных пород деревьев (береза, осина). В южных областях округа лесов практически нет.

Главная причина сокращения количества жителей в регионах ЦФО отрицательный естественный прирост. Смертность превышала рождаемость почти во всех регионах уже в 1990 г. (по России в целом тогда наблюдался естественный прирост населения). К сере дине гг. во всех регионах округа умирало людей в два с лишним раза больше, чем рождалось, что обусловило очень быструю естественную убыль населения — около 10%о.

В начале X X I в. уровень рождаемости стал увеличиваться, но в не которых регионах смертность растет более быстрыми темпами. В итоге некоторые области округа (Тульская, Тверская и др.) выделяются показателями естественной убыли населения — одними из самых высоких среди всех субъектов Российской Федерации за счет высокой смертности и очень низкой рождаемости (Тульская область — минимум среди всех регионов страны).

Особенно высокой смертностью и значительной естественной убылью выделяется сельское население некоторых регионов округа. Так, в 2005 г. в Тверской области смертность среди сельских жителей составила (в три с лишним раза выше рождаемости), а естественная.

В Москве при низкой рождаемости наблюдается уровень смертности ниже среднего по округу и России. В итоге естественная убыль населения в этом регионе сравнительно невелика, но этот показатель достигается за счет данных ожидаемой продолжительности жизни, которые намного выше среднего по округу и России в целом: в 2005 г. — 71,3 года (66,7 — для мужчин и 76,0 для женщин).

Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей, рожденных женщиной в течение жизни) в Москве один из самых низких в России — 1,1 в 2005 г. В итоге чистый коэффициент воспроизводства населения в 2005 г. составил в Москве 0,54, т.е. в следующем поколении людей здесь будет на 46% меньше, чем в современном.

Самая сложная демографическая ситуация среди регионов сохраняется в области (коэффициент воспроизводства в 2005 г. — 0,52), так как низкая рождаемость (суммарный коэффициент в 2005 г. сочетается здесь с низкой ожидаемой продолжительностью жизни 62,9 года в 2005 г. (55,8 для мужчин, для Минимальной среди регионов округа естественная убыль будет в Костромской области — коэффициент воспроизводства в 2005 г. 0,62 (это выше, чем по России в целом).

Среди округов России ЦФО выделяется многочисленными трудовыми ресурсами, отличительной чертой которых является высокий профессиональный уровень. При общем сокращению населения в ЦФО численность его экономически активного населения.

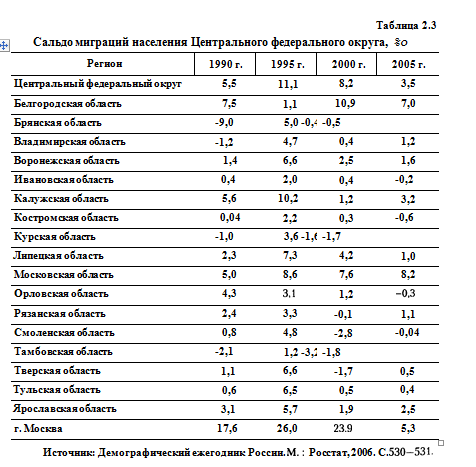

Особенно большой вклад в динамику населения миграции вноси ли в середине 1990х гг., когда их сальдо было положительным во всех онах округа. В начале X X I в. из многих периферийных областей Курской, Тамбовской и др.) вновь, как и до начала 1990х гг., стало больше уезжать людей, чем приезжать. Но направле потоки преимущественно в центр округа — в Москву и область.

ЦФО имеет положительное сальдо при миграционном обмене со всеми остальными федеральными округами России, особенно боль шое Приволжским и Южным округами. Значителен прирост насе ления и за счет миграций из бывших советских союзных республик, особенно из Украины, Узбекистана и Казахстана.

Большое количество мигрантов из бывших республик СССР проживает в округе (преиму щественно в Москве и Московской области) без регистрации, неле гально. Но при миграционном обмене с такими зарубежными государ ствами, как Германия и США, ЦФО имеет заметное отрицательное сальдо.

Главная причина миграций населения в настоящее время — раз личия ситуации на рынках труда разных территорий. Наиболее обоб щенным показателем этой ситуации является уровень безработицы — доля безработных от экономически активного населения. В Россий ской Федерации после многолетнего перерыва уровень безработицы стал вновь фиксироваться с 1992 г.

Уровень безработицы на территории ЦФО был максимальным в середине 1990х гг., когда многие предприятия в условиях эконо мического кризиса были вынуждены резко сократить число работ ников. Особенно высоким (значительно превышающим уровень в который считается критическим) уровень безработицы был в регионах с большим значением легкой промышленности — Иванов ской, Владимирской и Ярославской областях.

В начале X X I в. эконо мическая ситуация в стране стала улучшаться. По мере роста занято сти стал снижаться и уровень безработицы. Однако в некоторых регионах округа Тамбовская области) этот показа тель и сейчас заметно превосходит не только средний по округу, но и по России в целом, что способствует миграциям населения, особен молодежи, в более благополучные с экономической точки зрения регионы.

Минимальным уровнем безработицы не только в округе, но и сре ди всех субъектов Российской Федерации выделяется г. Москва.

Безработица носит структурный характер: в городе много вакантных рабочих мест, но москвичи хотят получать высокую зарп У на предприятиях или в организациях привлекательных для них отраслей.

Населения растет, как и численность занятых в экономике, а численность и уровень безработицы постепенно сокращаются. Центростремитель ные миграционные потоки со всей страны в ЦФО, прежде всего в его основные города во главе с Москвой, определяют относительно высо кую обеспеченность округа трудовыми ресурсами.

Значительный вклад в динамику населения и численность тру довых ресурсов ЦФО вносит миграция (табл. 2.3). Именно за счет боль шого положительного сальдо миграций, перекрывающего естествен ную убыль, растет население в Москве и Белгородской области.

Низок уровень безработицы и в Московской области. В этих ре гионах постоянно создается большое количество новых рабочих мест. Вакансий намного больше, чем численность безработных. Особенно остро ощущается нехватка строительных рабочих, продавцов, водите лей, т.е. работников специальностей, не пользующихся популярностью у местных жителей изза относительно низкого уровня заработной платы или тяжелых условий труда.

Именно большое количество сво бодных рабочих мест является главной причиной, привлекающей в Москву и Московскую область мигрантов не только из соседних об ластей округа, но и из других федеральных округов России и зарубеж ных государств.

Показатели естественного и миграционного движения населения являются, с одной стороны, причиной, а с другой — следствием возра стного состава населения: чем моложе состав населения, тем выше в нем показатели рождаемости, естественного прироста и миграционной под вижности, а чем выше показатели рождаемости и миграционного при тока, тем моложе состав населения. В итоге возрастной состав населе ния показывает как накопленный в прошлом эффект миграций

и естественного движения, так и перспективы их изменения в буду щем.

Население ЦФО отличается от населения России в целом более старым возрастным составом жителей (табл. 2.4). Во всех регионах ок руга (по сравнению с общероссийскими показателями) доля детей ниже, а доля людей старше трудоспособного возраста — выше анало гичных показателей по стране в целом.

В таких областях, как Тульская, Тверская, Рязанская, доля пенсионеров — самая высокая среди всех субъектов Российской Федерации. Эти же регионы выделяются самой низкой долей людей трудоспособного возраста, в ближайшие годы доля трудоспособных жителей здесь будет быстро сокращаться, что затормозит развитие экономики регионов.

Аналогичный процесс, хотя и более медленно, будет происходить и в других областях округа. Соответственно и в будущем смертность в регионах ЦФО будет высо кой, рождаемость — низкой, а естественный прирост — отрицательным.

Несколько отличается ситуация в г. Москве, где за счет мигрантов высока доля людей в трудоспособном возрасте. Но здесь среди населе ния минимальная среди всех субъектов Российской Федерации доля детей. Без постоянного интенсивного миграционного притока людей в трудоспособном возрасте их доля в ближайшие годы также начнет быстро так как молодежь, вступающая в трудоспособный возраст, не сможет количественно заменить людей, выходящих на пен сию.

Вместе с тем большое число молодежи среди прибывающих в стомигрантов будет способствовать росту рождаемости и снижению смертности, и в перспективе в Москве возможно дальнейшее сокра щение естественной убыли или даже небольшой естественный при рост населения.

В расселенческой структуре Центрального округа значительно (около преобладает городское население (табл. 2.5). ЦФО — один из самых урбанизированных в России (как и СевероЗападный федеральный округ). Особенно выделяются Москва и Московская область, высок уровень урбанизации и в некоторых других областях — Яро Тульской, Ивановской.

Интенсификация городского на территории округа началась еще в конце X I X в., когда после отмены крепостного права мас сы крестьян, которые не могли прокормить себя за счет занятия сель ским хозяйством, устремились в крупные города (прежде всего

в Москву), где стали появляться первые промышленные предприятия.

По данным первой всеобщей переписи населения России г.), на селение г. Москвы 1 млн человек. Вокруг Москвы началось развитие пригородных поселений. Значительно выросло население Тулы, Ярославля и некоторых других городов.

Особенно быстрым рост городского населения на территории круга был в 1930х и гг., когда в местные города стали массово переезжать сельские жители не только из ЦФО, но и из других частей всего бывшего СССР. Вокруг Москвы сформировалась мощ ная городская агломерация. Аналогичные образования стали образо вываться вокруг других крупных городов — Воронежа, Тулы, Ярославля, которых превысило 500 тыс. человек.

Высокого уровня урбанизации достигла также Ивановская область, где в город ские поселения были преобразованы многие фабричные села. Но не которые области, выделяющиеся благоприятными условиями для раз вития сельского хозяйства и расселения, остались слабо урбанизированными (Тамбовская, Курская и др.). В гг. городское развитие на территории округа замедлилось.

В подавляющем большинстве городов численность населения стала сокращаться. Некоторые поселки городского типа (особенно в Ко Липецкой, Рязанской областях) по различным причинам были преобразованы в населенные пункты. Но население Москвы продолжало быстро расти, превысив 10 млн человек (почти 30% всего населения округа).

В итоге по сравнению с началом гг. доля городского населения в округе выросла на два та, тогда как по России в целом значение этого показателя сократи лось. То есть разрыв в уровне урбанизации между Центральной Рос сией и другими частями страны увеличился.

По плотности населения (почти 60 человек на 1 — почти в 7 раз выше среднего значения по стране) ЦФО занимает первое место среди федеральных округов России. Значение этого показателя росло до начала X X I в. Особенно высоким значением плотности населения выделяется Московский столичный регион (г. Москва и Московская область).

Больше 50 на 1 (значение, рое в развитых странах считается достаточным для интенсивного со циальноэкономического развития) проживает и в некоторых других областях — Тульской, Белгородской, Владимирской и др. Меньше все го плотность населения в Костромской области — регионе стельно низким уровнем экономического развития и наиболее небла гоприятными для жизни людей природными условиями.

Этнический состав населения на большей части территории ЦФО однороден. Во многих областях, отличавшихся в предшествующие пе риоды развития постоянным миграционным оттоком жителей (Там бовская, Орловская, Костромская и др.), доля русских в населении пре вышает — максимальное значение среди всех субъектов Российской Федерации.

В приграничных областях (Белгородская, Брянская и др.) заметна доля украинцев и (или) белорусов (более 1% населения), так как социальные связи между соседними российски ми, украинскими и белорусскими территориями всегда были очень сильны. Более сложным этническим составом населения выделяется Московский регион. Русские составляют здесь более населения, но многочисленны представители не только многих других российских этносов, но и этносов всего бывшего СССР.

Ведущие отраслевые комплексы. ЦФО это историческая цитадель отечественной индустрии, ста ропромышленный район с многоотраслевым хозяйственным комплек сом. В территориальном разделении труда России округ выделяется наукоемкими и трудоемкими отраслями машиностроения и метал лообработки, химической, полиграфической, легкой, пищевой про мышленностью, производством строительных материалов.

Основными отраслями рыночной специализации ЦФО являются в промышлен ности — многопрофильное машиностроение, химическая, легкая (тек стильная) в сельском хозяйстве выращивание сахарной свеклы, овощных культур и молоч номясное.

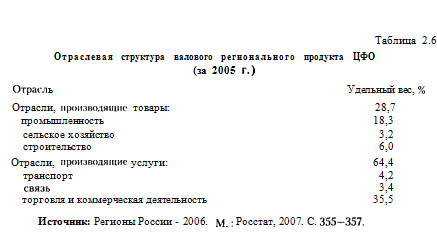

Произведенный в валовой региональный (ВРГ1), в 2005 г. составлявший одну треть всего продукта Российской Феде рации, распределялся с большим перевесом в отраслей сферы услуг (табл. 2.6), среди которых наиболее высокий вес имели торговля и коммерческая деятельность.

В территориальном разрезе промышлен ное производство преобладало в Липецкой, Белгородской и других областях. В Москве производство услуг ВРП) значительно пре восходит производство товаров ВРП) Удельный вес сельского хо зяйства в ЦФО минимален. Наибольший вес сельскохозяйственного производства характерен для Орловской и Тамбовской областей.

Главные отрасли промышленности

Отраслями промышленности, в больших объемах поставляющи ми продукцию в другие регионы России (отраслями специализации), в ЦФО являются:

- машиностроение;

- черная металлургия;

- химическая промышленность;

- легкая промышленность;

- пищевая промышленность.

Кроме этого для деятельности хозяйственного ком плекса округа большое значение имеют электроэнергетика и промыш ленность строительных материалов.

Ведущая отрасль промышленности в округе — машиностроение. Его развитию способствовали выгодное экономикогеографическое положение, наличие квалифицированных трудовых ресурсов, близость научных центров, крупное производство черных металлов.

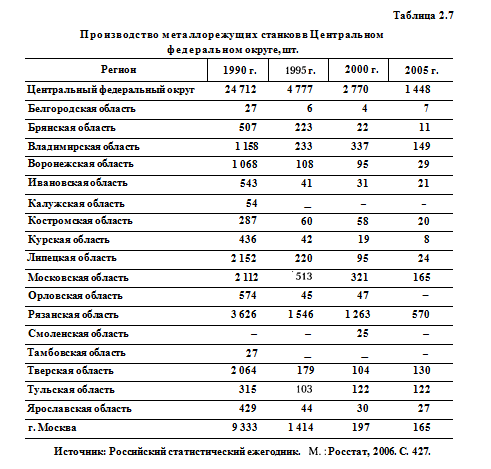

Однако в условиях кризиса гг. производство многих видов машинострои тельной продукции, в том числе важнейших, от которых зависит раз витие целых отраслей экономики, очень сильно сократилось. В частности, машиностроение фактически перестало обеспечивать себя станками (табл. 2.7), массовое производство сохранилось только в Рязанской области Сасово).

В десятки раз сократилось произ водство автомобилей в Москве, сельскохозяйственных в Ту ле, Рязани, Люберцах и Бежецке, артиллерийских и стрелковых вооружений в Туле и Коврове, электротехники и электронных прибо ров в Москве, Владимире, Курске и других городах. Однако многие машиностроительные производства продолжают сохранять всероссий ское и экспортное значение.

В значительных масштабах производятся автобусы (ЛикиноДулево и Голицыно в Московской области), желез нодорожные локомотивы (Коломна, Муром) и вагоны (Тверь, Мытищи, Брянск), энергетическое оборудование (Подольск, Белгород), тракторы (Липецк, Владимир), авиационнокосмическая техника (Москва, Королев, Воронеж).

В последние годы вновь стало налаживаться производство некоторых потребительских товаров — уже с участием ведущих мировых компаний — легковых автомобилей в Москве и Калуге, телевизоров в Александрове, вычислительной тех ники в Москве и др.

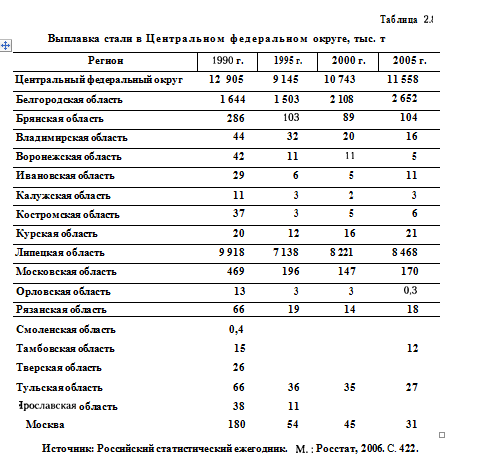

Вторая по значению отрасль промышленности в ЦФО — металлургия. Она получила большое развитие благодаря наличию богатой сырье вой базы — месторождений железной руды Курской магнитной аномалии. В начале 1990х гг. наблюдался спад производства (табл. 2.8), но затем объемы выпуска на металлургических предприятиях стали расти, в большой мере за счет увеличения поставок продукции на экспорт.

Основным производителем продукции черной металлургии в округе является Новолипецкй металлургический комбинат полного цикла. Самое новое мощное предприятие отрасли в стране — электроме таллургический комбинат в Старом Осколе Белгородской области.

Относительно крупные передельные заводы, использующие в качестве сырья в основном металлолом, действуют в Туле, Москве, Брянске, Электростали Московской области. Всероссийское и экспортное зна чение имеет также добыча железной руды (Старый Оскол и Губкин в Белгородской области, Железногорск в Курской области).

Третья по значению отрасль промышленности в Центральном федеральном округе — химическая промышленность. Она получила здесь развитие благодаря наличию многочисленных потребителей развитому научнотехническому потенциалу, присутствию некоторых видов сырья.

Производство большинства видов химической продукции в начале 1990х гг. также сократилось очень сильно. Но затем начался рост выпуска продукции как за счет экспортных поставок (минеральные удобрения и др.), так и за счет увеличения внутрироссийского потребления (бытовая химия, шины и др.).

Из минеральных удобрений в округе производятся преимущественно азотные — на основе природного газа из Сибири. Центры производства — Новомосковск и Щекино в Тульской области, Россошь — в Воронежской области, Верхнеднепровский — в Смоленской области, а также Липецк, где первоначально удобрения производили из отходов черной металлур гии.

Фосфорные удобрения около месторождений сырья производят в Воскресенске и Брянске. Производство шин развито в Ярославле, Воронеже и Москве. Крупными центрами бытовой химии являются Москва, Ярославль, Тамбов, Новомосковск.

Еще одна отрасль, имеющая в ЦФО большие объемы производ ства и поставляющая некоторые виды продукции в другие регионы России, — пищевая промышленность. Ее развитие связано с многочис ленностью населения (потребителей) и значительным количеством некоторых видов сырья.

Но в настоящее время заметная доля сырья для отрасли завозится из других округов страны или из рубежных го сударств. В начале 1990х гг. и в этой отрасли наблюдался спад произ водства, так как нарушились поставки сырья из бывших республик СССР, значительную долю рынка продовольствия в округе заняла импортная продукция.

Но после финансового кризиса 1998 г. боль шая часть импорта оказалась неконкурентоспособной по стоимости и начался быстрый рост производства в некоторых пищевых подот раслях. Объем производства стал увеличиваться и на старых пред приятиях, но именно в пищевой промышленности появилось самое большое количество новых предприятий, в том числе построенных с участием иностранных инвестиций.

Характерный пример — производство кондитерских изделий (табл. 2.9). В начале 1990х гг. объем производства сократился почти вдвое. Но в конце 1990х гг. началось строительство новых мощных предприятий, в том числе крупными зарубежными компаниями, в Московской, Владимирской, Белгородской и некоторых других об ластях.

В настоящее время в этих регионах кондитерских изделий про изводится значительно больше, чем в 1990 г. Конфеты, шоколад, жева тельная резинка и другая продукция идут отсюда не только в соседние регионы, но другие федеральные округа России.

Одновременно в тех регионах, где не производят соответствующего сырья (сахара, муки и др.) и невелик рынок сбыта продукции, сокращение производства продолжается (Ивановская, Костромская области). Самыми боль шими объемами производства пищевой промышленности в целом вы деляются Москва и Московская область.

Центральная Россия резко выделяется среди всех федеральных округов страны объемами производства легкой промышленности. Эта отрасль получила большое развитие еще в конце X I X в. изза наличия на территории округа большого количества дешевой рабочей силы. В начале 1990х гг. объемы производства в легкой промышленности.

К тому же осложнилась поставка сырья из бывших республик СССР. После 1998 г. начался рост производства, но отличие от пищевой отрасли он носил неустойчивый характер. Большая часть продукции легкой промышленности на российском рынке импортная.

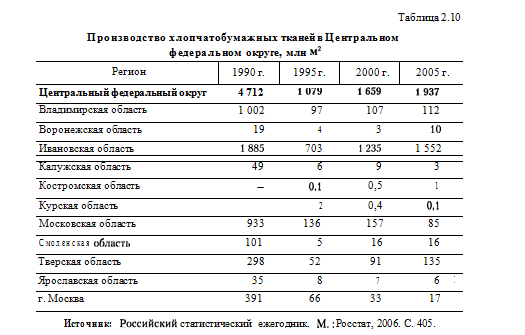

Самое массовое производство в легкой промышленности — хлопчатобумажных тканей (табл. 2.10). На Ц Ф О приходится почти таких тканей в России. Особенно выделяется Ивановская об где в большинстве городов и поселков городского типа располо хлопчатобумажные фабрики.

Главные центры в этом регионе — Иваново, Кинешма, Шуя, Вичуга. Довольно мощные производства сохранились также в Твери, Владимирской области (Ковров, Муром), Подмосковье (ОреховоЗуево, Ногинск, Егорьевск, Серпухов и др.).

Многочисленные промышленные производства и социальная ин фраструктура не могли бы существовать в ЦФО без развитой элект роэнергетики. Однако, несмотря на большой абсолютный объем про изводства (22% от общероссийского в 2005 г.), энергии не Основную долю энергии вырабатывают ТЭС на сибирском природ ном газе (мощнейшие — Костромская, Рязанская, Каширская). Но на юге и северозападе округа основную часть энергии дают АЭС (Кур ская, Нововоронежская, Тверская, Смоленская). На Волге действуют Рыбинская, Угличская и Иваньковская ГЭС.

ЦФО занимает первое место в России по производству строитель ных материалов, но для интенсивного строительства, ведущегося в округе, их не хватает. Особенно мощным является производство це мента. Больше всего этой продукции выпускают в Белгородской город, Старый Оскол), Брянской (Брянск, Фокино) и Московской областях (Коломна, Подольск, Воскресенск). Широко известен округ производством стекольной и фарфоровофаянсовой продукции (Гусь Хрустальный, Клин, Дятьково и др.).

Главные отрасли сельского хозяйства ЦФО — один из ведущих сельскохозяйственных районов страны. Но сельское хозяйство этого округа не обеспечивает потребности своего многочисленного населения в основных видах продуктов питания.

Значительная часть продовольствия в ЦФО — это продукция из других регионов России или импортная. Главными сельскохозяйственными подотраслями являются выращивание зерновых, сахарной свеклы, картофеля и овощей, а также молочномясное скотоводство, свиноводство и птицеводство.

Максимальную долю посевных площадей в ЦФО занимают зерновые культуры, по сборам которых округ занимает третье место в России (после Южного и Приволжского). Главные культуры — пшеница и ячмень, которые выращиваются преимущественно в степных и лесостепных районах на юге округа. Поэтому именно южные области

руга выделяются самыми большими объемами производства. В более северных регионах выращиваются в основном рожь и овес, но в значительно количествах.

Производство зерна по сравнению с максимальным уровнем 1980х гг. сократилось, в некоторых регионах очень значительно раза и более). Связано это как с неблагоприятными климатическими условиями последних лет, так и с резким снижением интенсивности сельского хозяйства вследствие социальноэкономического кризиса: большинство крупных сельхозпредприятий без государственных субсидий стали убыточными, сократилось использование удобрений и техники, началось уменьшение посевных площадей (особенно в северных областях округа, где почвы не отличаются плодородием, а климат более суровый). В результате выращивание зерновых культур еще больше сконцентрировалось на юге округа, где оно более эффективно.

ЦФО выделяется среди других частей страны выращиванием сахарной свеклы (около половины общероссийского производства). Посевы сахарной свеклы как культуры теплолюбивой и требующей плодородных почв также сконцентрированы в южной части округа. По сравнению с уровнем конца 1980х гг. производство сахарной свеклы сократилось очень значительно (почти вдвое) и по тем же причинам, что и выращивание зерновых.

Многие хозяйства без государственных субсидий оказались неспособны заниматься этой культурой, требующей больших затрат средств и труда. В начале XXI в. начался рост производства, но пока он носит неустойчивый характер.

Первое место в стране ЦФО занимает также по выращиванию картофеля (около 30% общероссийского производства в 2005 г.), в основном за счет широкого распространения посевов на юге округа и вокруг крупных городов. Лидерами по производству оказались Воронежская, Курская и Московская области.

Аналогичным образом распространено выращивание овощей, внутри него лидером является Московская область, но по производству группы культур ральный федеральный округ уступает Приволжскому. Производство овощей и картофеля по сравнению с уровнем конца 1980х гг. возросло за счет значительных объемов их выращивания в личных подсобных хозяйствах населения при сокращении в крупных хозяйствах.

Первое место среди федеральных округов страны ЦФО занимает и по выращиванию льна (около общероссийского, больше всего в Тверской, Смоленской и Брянской областях). Однако производство льноволокна по сравнению с уровнем конца 1980х гг. сократилось очень сильно (примерно в 4 раза), так как эта трудоемкая культура в рыночных условиях оказалась нерентабельной.

Из других сельско хозяйственных культур в значительных масштабах на округа выращивают подсолнечник, в центре и на севере — кормовые культуры.

Животноводство является более затратной отраслью сельского хозяйства, чем растениеводство. Поэтому в 1990е оно оказалось особенно убыточным и значительно сократило объемы производства. Выпуск основных видов продукции в ЦФО продолжает сокращаться и в последние Молоком и мясом местного производства население округа менее чем на половину потребности.

Среди подотраслей животноводства наибольшее значение в ЦФО имеет молочномясное скотоводство. Оно распространено по всей территории округа, наиболее интенсивно — вокруг крупных городов. Поэтому первое место по производству молока в округе занимает Московская область. В более сухих степных районах на юге округа начинает преобладать мясомолочное скотоводство.

В пригородах широко распространены также свиноводство и птицеводство. По производству мяса Московская область занимает в округе второе место после Белгородской, а по производству яиц — первое.

Транспорт и отрасли непроизводственной сферы

Отрасли непроизводственной сферы ЦФО являются наиболее развитыми в России. По некоторым показателям (количество занятых и др.) непроизводственная сфера в настоящее время является главным сектором занятости в округе. В очередь это так называемые столичные функции, главные из которых — государственное управления обеспечение дипломатических с иностранными государст. Они традиционно концентрируются в Москве и ее ближайших городах.

Кроме этого Москва (и в меньшей степени Московская является крупнейшим в стране центром финансов, торговли, науки высшего образования, культуры и искусства. На Московский гион приходится примерно половина всех науч’ных исследований России, около капитала банков, здесь расположено более 150 вузов подготавливающих специалистов по всем направлениям знаний. Важными центрами науки и высшего образования являются и другие крупные города Центральной России (Воронеж, Ярославль и др.).

Относительно хорошо развиты в округе туризм и курортное хозяйство. Главные достопримечательности сосредоточены в древнерусских городах «Золотого кольца» — Москва, Владимир, Суздаль, Кострома, Ярославль, Углич, Ростов, ПереславльЗалесский, Сергиев Посад и некоторые другие.

Эти города посещает большое число российских и иностранных туристов. Мощные системы рекреационных учреждений (пансионатов, санаториев, домов отдыха и т.п.) сформировались в Московской области (в расчете на кратковременный отдых жителей региона) и в Тверской области (в районе верховьев Волги и вокруг озера Селигер).

Транспорт ЦФО также является наиболее развитым в стране. Широко представлены все виды транспорта, кроме морского. Межрайонное значение получил внутренний водный транспорт — по Днепру, Волге и их притокам, здесь интенсивные торговые связи сложились уже в IX в. Именно благодаря им в Центральной России появились первые города.

В начале X I X в. была сооружена Мариинская искусственная водная система, связавшая Москву с СанктПетербургом, т.е. реки бассейна Волги с реками бассейна Невы. Таким образом, товары из Центральной России получили непосредственный выход и к морским торговым путям. Однако пропускная способность этой системы была незначительной.

Решения проблемы массовой перевозки грузов и пассажиров между Москвой и СанктПетербургом в 1851 г. была построена первая России железнодорожная магистраль (до нее имелась лишь дорога местного значения около СанктПетербурга). С этого врена территории современного ЦФО началось интенсивное строительстве железных дорог.

Были проложены магистрали от Москвы Новгороду, Ярославлю, Курску, Рязани, Смоленску и др. Эти дороги были продлены ко многим окраинам Российской империи (на Дальний Восток, в Среднюю Азию, Украину, территорию Центральной России были проложены также железные дороги из восточных районов страны к портам Балтийского моря.

Уже в начале XX в. сформировалась густая сеть железных дорог, практически совпадающая с современной и по уровню развития значительно превосходящая железнодорожные сети других частей страны.

В гг. появились новые виды транспорта — авиационный и трубопроводный. Соответственно в Москве и ее окрестностях появились первые аэропорты. В 1940 г. магистральный газопровод связал Москву с Поволжьем.

Началось массовое строительство автомобильных дорог. Был сооружен мощный канал а сооружение Беломорского и ВолгоДонского каналов позволило организовать прямое водное сообщение столицы с Азовским, Черным и Белым морями.

Во второй половине XX в. в Центральной России продолжилось интенсивное развитие автомобильного, трубопроводного и авиационного транспорта. Вокруг Москвы сформировалась система аэропортов Домодедово, Внуково и др.), благодаря которой на Московский авиационный узел и в настоящее время приходится более половины всех авиационных перевозок в России.

Системы нефтеи газопроводов связали Центральную Россию с крупнейшими поволжскими и сибирскими месторождениями нефти и газа, обеспечив массовую поставку топлива местным потребителям и его транспортировку на экспорт. Началось массовое строительство не только магистральных, но и внутрирегиональных автомобильных дорог с твердым покрытием, что обеспечило ЦФО первое место по густоте автодорог среди других регионов России.

Интенсивное строительство автодорог продолжается и в последние годы, так как в современных условиях без стабильно функционирующего автотранспорта невозможно социальноэкономическое развитие территории в целом.

При этом наиболее развитой сеть автодорог является в Московской области (без учета Москвы), но и здесь их в соотношении с имеющимися потребностями не хватает, особенно современных автомагистралей. Низким уровнем развития сети автодорог

в округе выделяется Костромская область, в восточной части которой современных автодорог практически нет. В 2006 г. в Москве вступила в строй первая линия монорельсовой дороги.

Внешнеэкономические связи

По обороту внешней торговли млрд дол. США в 2005 г. по данным таможенной статистики) ЦФО занимает в России первое место. На округ приходится около 45% внешнеторгового оборота страны.

При этом экспорт импорт примерно в 1,7 раза (по целом — в 2,5 раза). Но особенность таможенной статистики в том, что и импорт часто регистрируется не по терриии производства или потребления товаров, а по местонахождению низаций, осуществляют экспортноимпортные операции.

Соответственно, на один регион — город Москву приходится около 40% экспорта и 37% импорта всей страны. Такая картина создается в связи с тем, что в Москве расположены штабквартиры основных российских газои нефтедобывающих, металлургических, химических компаний, а также самые крупные организации, специализирующиеся на экспортноимпортных операциях. Через Москву оформляется экспорт российских нефти, газа, металлов и других товаров.

Большая часть импорта (продовольствие и потребительские товары) затем распределяется по всей территории страны, но его значительная часть остается в Москве: многочисленное население столицы является крупнейшим в России потребителем импортных товаров.

Большими объемами экспорта (более 2 млрд дол. США в 2005 г.) отличаются также Липецкая и Тульская области, но в данном случае — за счет собственной продукции (черные металлы, минеральные удобрения, вооружения), значительная доля которой в настоящее время идет в зарубежные страны. Объемы импорта велики также в Московской области (более 6 млрд дол. в 2005 г.) — по тем же причинам, что и в Москве: здесь удобно осуществлять экспортноимпортные операции и многочисленны потребители импортных товаров.

Импорт в Московской области намного больше экспорта, что характерно лишь для некоторых приграничных субъектов Российской Федерации.

Внутренние территориальные различия

В ЦФО можно выделить три части, существенно различающиеся между собой в социальноэкономическом отношении:

- Московский столичный регион — город Москва и Московская область;

- южная часть округа — области Брянская, Калужская, Орловская, Тульская, Рязанская, Курская, Белгородская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская;

- северная часть округа — области Смоленская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Владимирская и Костромская.

Московский столичный регион является самым социальноэкономически развитым не только в округе, но и во всей Российской Федерации. Этому способствует прежде всего концентрация здесь стодругих важнейших отраслей непроизводственной — финансового обслуживания, науки, высшего образования, и искусства, информационного обслуживания. Хорошо развиты также некоторые отрасли промышленности (машиностроение, пищевая и химическая промышленность) и сельское хозяйство, имеющее пригородный высокоинтенсивный характер.

При этом концентрация хозяйства на небольшой территории региона чрезмерна, что вызывает экологические, транспортные и другие проблемы. К настоящему времени назрела проблема закрытия некоторых промышленных предприятий, в первую очередь устаревших и сильно загрязняющих окружающую среду. Возможен также перенос некоторых столичных функций в СанктПетербург и другие города страны.

Южная часть округа (с центром в Воронеже) выделяется развитием черной металлургии (благодаря ресурсам железной руды) и сельского хозяйства (изза благоприятных природных условий), а также связанной с ними пищевой промышленности, металлоемкого и сельскохозяйственного машиностроения. В перспективе развитие всех этих отраслей продолжится.

Особенностью северной части является широкое распространение легкой промышленности, переживающей кризис, а также природные условия, относительно неблагоприятные для жизни людей и ведения сельского хозяйства. Поэтому именно здесь находятся наименее развитые в социальноэкономическом отношении области — Ивановская, Костромская. Улучшить ситуацию можно за счет развития перспективных отраслей (машиностроение, туризм). Главным экономическим центром этой части округа является Ярославль.

Экологическая ситуация Природноресурсный потенциал и сельское хозяйство на терри

тории Центрального федерального округа в наибольшей мере испытали негативное воздействие ускоренного, экологически не подготовленного процесса индустриализации и урбанизации региона.

В результате за послевоенный период из сельскохозяйственного оборота выбыли более 14 млн га земельных угодий, в том числе 7 млн га пашен, оказавшихся по существу заброшенными. Например, в Московской области доля эрозированных сельскохозяйственных угодий достигает 15% их общей площади, в Калужской области — почти.

Длительное применение минеральных удобрений привело к росту кислотности наиболее распространенных в Нечерноземье дерновоподзолистых почв. Миллионные вложения в мелиорацию не дали ощутимых результатов, а в ряде мест (например, в Мещере) мелиорация привела к нарушению водного режима почв, быстрой минерализации торфа, уменьшению почвенного плодородия.

Понижение грунтовых вод в результате мелиорации отрицательно сказалось на состоянии лесов, прилегающих к осушенным территориям. На осушенных землях снизилась урожайность зерновых и картофеля. Наряду с 4кратным сокращением площадей, занятых под культуру льнадолгунца, и снижением урожайности этой культуры имелись серьезные нарушения экологических требований (нормативов) в льноводстве.

В Центральной России наибольшее количество загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников выбрасывается объектами Основными загрязнителями атмосферы являются прежде всего предприятия энергетики. Так, на долю Смоленской и Дорогобужской ГРЭС приходится более половины всех выбросов в атмосферу от стационарных источников в Смоленской области, на долю Рязанской ГРЭС — таких выбросов по Рязанской области, Костромской ГРЭС — около общих выбросов по области.

Значительные объемы выбросов в атмосферу производят также предприятия нефтехимии, металлургии и машиностроения. Например, на долю АО «Мальцевский в Брянской области приходится 45% валовых выбросов в области, Рязанского неф

завода 30%, Солигаличского известкового комбината (Костромская область) — почти 15%.

Большой вклад в загрязнение воздушной среды в Центральной оказывает автомобильный транспорт. В ряде областей доля выбросов от передвижных источников в суммарных выбросах из в год растет. Так, в Калужской области этот превышает 85%, в Смоленске и Костроме составляет соответственно 90 и 70%.

В результате экологическая ситуация во всех крупных городах довольно тревожная. Везде превышаются предельно допустимые концентрации по сернистым и азотным соединениям, загрязняющим атмосферу. Так, Росгидромет постоянно включает Москву в список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха.

По уровню ежегодных суммарных выбросов вредных веществ в атмосферу — более 1,5 млн т — Москва на протяжении длительного периода занимает второе место среди городов России после Норильска. Для города нение воздуха выбросами отработанных газов автотранспорта является основной экологической проблемой, поскольку на их долю приходится 93% общего по городу объема выбросов в атмосферу.

Согласно осуществленной в гг. комплексной оценке экологического состояния городской среды Москвы, менее десятой части ее жителей проживает в комфортных с экологической точки зрения районах, а около трети москвичей живут в дискомфортных экологических условиях. При этом зона неблагоприятного состояния среды составляет почти половину всей городской территории. Загрязнение воздушного бассейна, увеличившийся уровень шумового фона и прочие факторы ведут к ухудшению здоровья населения, деградации и гибели зеленых насаждений.

Охрана окружающей среды, улучшение санитарноэпидемиологической обстановки в городе, повышение качественного уровня жизни населения — важнейшая задача сегодня и на перспективу.

С целью разработана и реализуется Территориальная комплексная схема охраны природы Москвы. С 1992 г. ежегодно составляются государственные доклады «О состоянии окружающей природной среды в г. Москве».

К приоритетным направлениям улучшения общей экологической обстановки в Москве относится сохранение природных территорий и развитие озеленения, ужесточение контроля за соблюдением экологических стандартов токсичности и дымности автотранспорта и др. Так, ежегодно в садах, парках, бульварах и скверах высаживаются десятки тысяч деревьев и кустарников, поддерживается лесопарковое хозяйство.

Дополнительно к имевшимся двум природным комплексам национальному парку остров» и природному лес» — образовано 12 особо охраняемых природных территорий.

За последние годы в Москве отмечается некоторое снижение выбросов от стационарных источников, что обусловлено спадом промышленного производства, а также переводом практически всех объектов теплои электроэнергетики на природный газ как основной вид топлива. Ограничения на использование мазута в качестве резервного вида топлива (не более 5% в топливном балансе) позволило добиться снижения выбросов оксидов азота, соединений серы и ванадия.

Попрежнему остро стоит проблема переработки, утилизации и размещения твердых промышленных и бытовых отходов. В настоящее время в среднем лишь токсичных отходов перерабатываются непосредственно на предприятиях. Удаление оставшихся отходов практически сводится к их размещению на существующих полигонах и свалках вокруг городов либо складированию на площадках и в отвалах на территории предприятий.

Зачастую на таких полигонах и свалках обнаруживаются локальные радиационные аномалии. Нередко промышленные и бытовые отходы свозят на несанкционированные свалки. В последние годы большую актуальность приобретают вопросы утилизации пришедших в негодность автотранспортных средств, моторных и промышленных масел, крупногабаритных бытовых отходов и отслужившего свой срок электронного то же время организация полигонов, отвечающих современным экологическим нормативам, требует огромных финансовых затрат.

Несмотря на то что за последние годы объем сброса загрязненных сточных вод в городах Центрального федерального округа несколько сократился, эта проблема остается попрежнему острой. Округ занимает первое место в России по сбросу загрязненных сточных вод.

До сих пор более половины источников загрязнения окружающей среды вообще не оборудованы очистными сооружениями. Например, в г. Кинешма уже несколько лет ведется строительство общегородских очистных сооружений, тогда как в Волгу ежегодно сбрасывается 6000 неочищенных сточных вод. Аналогичная ситуация существует и в городах.

Работа действующих очистных сооружений, размещенных на стационарных источниках загрязнения, малоэффективна, что объясняется как физическим износом оборудования (несмотря на его постепенную замену), так и слабой ремонтной базой, отсутствием квалифицированных кадров. Сброс в поверхностные водные объекты нормативно очищенных сточных вод незначителен: он не превышает в среднем На этом фоне выделяется только Рязанская область, где отмечается высокий уровень сброса нормативно очищенных сточных вод 50% объема водоотведения.

Основным источником загрязнения поверхностных водных объектов являются объекты жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ). Так, на долю «Водоканала» г. Твери приходится три четверти областного объема сброса загрязненных сточных вод; на очистные сооружения ЖКХ г. Костромы 70%.

К крупным загрязнителям водных объектов относятся также текстильной промышленности, имеющие отделочные производства, машиностроительные и химические заводы, молокои мясоперерабатывающие предприятия. Только предприятиями Москвы ежегодно сбрасывается почти десятая часть всего объема загрязненных сточных вод в стране.

Одно из решений проблемы — вывод за городскую черту непрофильных и экологически опасных предприятий. Однако эта работа ведется недостаточными темпами и существенно отстает от сроков, намеченных Генеральным планом Москвы (за пределы города выведена лишь треть от запланированного числа объектов). Ведутся работы по строительству и реконструкции объектов очистки сточных вод, базирующихся на современных технологиях, предусматривающих дезинфекцию сточных вод.

Существенным источником загрязнения водотоков города остаются снегосвалки. В порядке эксперимента в районе Московской кольцевой автодороги готовятся к вводу в действие четыре очистных сооружения для очистки талых вод.

Большинство рек Центральной России Десна, Ока, Клязьма, Москва, Яуза и др.) по индексу загрязненности вод оцениваются как загрязненные» и «очень загрязненные», поскольку в них присутствуют соединения азота, фенола, меди, железа, нефтепродуктов, фосфатов и органических веществ.

Черноземная зона на юге округа является одной из главных житниц страны. Здесь сосредоточена основная часть ареала распространения черноземов, уникальных в мировом масштабе своему плодородию. Распаханность этой территории приближается к 70%, тогда как в большинстве густонаселенных развитых стран Европы она составляет Интенсификация сельскохозяйственного производства и других видов хозяйственной деятельности привели к разрушению почвенного покрова, распространившемуся почти на 80% ее площади, что можно рассматривать как национальное бедствие.

Эксплуатация черноземов без достаточных компенсирующих мероприятий привела

к уменьшению содержания гумуса на треть. В результате почвы с высоким содержанием гумуса безвозвратно утеряны, а площади почв с содержание гумуса сократились более чем на Ежегодно растениями выносится из почв заметно больше питательных веществ, чем попадает в них в виде органических удобрений.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в ряде областей черноземной зоны территория в значительной степени изрезана балками и оврагами, почвы подвергаются водной и ветровой эрозии. Так, в Белгородской области эрозионным процессам подвержено более 70% сельскохозяйственных угодий.

Но самые крупномасштабные антропогенные воздействия на природу южной части ЦФО оказывают открытые разработки железных руд Курской магнитной аномалии Распаханность сельскохозяйственных угодий Курской и Белгородской областей, в пределах которых разрабатываются железорудные ресурсы, достигает Открытый способ добычи руд уже привел к уничтожению десятков тысяч гектаров (даже при минимальной экономической оценке 1 га черноземов в 1 млн дол. причиненный ущерб можно оценить в 20—30 млрд Сейчас в отвалах скопилось около 25 млн т вскрышных пород, а в ближайшие лет их объем может возрасти в 4 раза.

Количество ежегодно образуемых промышленных отходов превышает 80 млн т, а их утилизация (переработка и обезвреживание) не превышает Под промышленное строительство уже отчуждено более 200 тыс. га черноземов, а в перспективе цифра может возрасти еще вдвое. Общая же площадь сельскохозяйственных угодий, испытывающих вредное воздействие производства КМА, превышает 4 млн га.

Велики антропогенные и техногенные нагрузки на водные объекты. Суммарное водопотребление на горнодобывающих предприятиях КМА составляет млн в год, что соответствует естественному годовому водному стоку в пределах этого региона. Таким образом, происходит обезвоживание территории Курской и Белгородской областей. Уровень подземных вод в районе вблизи Курска — на 60 м, а возле самих карьеров — у г. Губкина — на 100 м. Большой объем сброса загрязненных сточных вод нему приходится на промышленные объекты.

Разработка КМА оказывает крайне негативное воздействие на сельское хозяйство. Средняя урожайность зерновых в пределах КМА заметно ниже, чем в целом по Белгородской и Курской областям. Поэтому необходимо продолжить работы по восстановлению (рекультивации) нарушенных горными выработками земель, используя накопленный в отвалах чернозем и вскрышные породы. Это позволит воссоздать в районе до тыс. га пахотных, лесных и рекреационных угодий.

Основные направления отраслевого и территориального развития

В большинстве регионов ЦФО наиболее важными уже в ближайшей перспективе станут отрасли непроизводственной сферы, обслуживающие как многочисленное население округа (розничная торговля, общее образование, здравоохранение и др.), так и экономику и население страны в целом.

Исключительно важным является оптимизация развития в округе финансовобанковской инфраструктуры. Отрасли непроизводственной сферы попрежнему будут в значительной мере концентрироваться в Московском столичном регионе. Но их ускоренное развитие необходимо обеспечить и в окраинных областях округа, чтобы стимулировать их общее социальноэкономическое развитие и повысить уровень жизни населения.

В ЦФО чрезвычайно перспективно развитие туризма (развлекательнопознавательного, делового, научного, религиозного и др.), в том числе международного. При наличии здесь многочисленных культурноисторических достопримечательностей (в том числе входящих в список Всемирного культурного и природного наследия человечества ЮНЕСКО) современная туристская инфраструктура развита слабо или недостаточно, что сильно сдерживает рост потока туристов.

В округа наиболее перспективными являются отрасли, использующие богатый научнотехнический потенциал и квалифицированные трудовые ресурсы, — в первую очередь это наукоемкие подотрасли машиностроения и химической промышленности. Будут развиваться также некоторые производства пищевой и легкой промышленности, обеспечивающие потребности местного населения.

В южной части округа перспективны черная металлургия и металлоемкое машиностроение, хорошо обеспеченные ресурсами. Однако в целом по округу и энергоемкость промышленности необходимо сокращать.

ЦФО, отличающийся большой насыщенностью предприятиями военнопромышленного комплекса, нуждается в обоснованном реформировании этой отрасли, разумной структурной перестройке ВПК, предусматривающей дальнейший выпуск военной техники, а также использование высоких технологий ВПК в производстве продукции гражданского назначения.

В округе будет развиваться производство импортозамещающей продукции, а также потребительских товаров широкого спроса. Перспективным является также развитие высокотоварного многопрофильного сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса.

Сельское хозяйство округа все больше будет приобретать пригородный характер и обслуживать многочисленное местное население. В южной части необходимо интенсифицировать выращивание тех культур, для которых имеются хорошие природные предпосылки, а производство в масштабах страны не обеспечивает потребностей, — сахарной свеклы, подсолнечника и др.

Статьи по теме

- Основные направления отраслевого и территориального развития Южного федерального округа

- Экологическая ситуация Южного федерального округа

- Внутренние территориальные различия Южного федерального округа

- Внешнеэкономические связи Южного федерального округа

- Транспорт и отрасли непроизводственной сферы Южного федерального округа

- Ведущие отраслевые комплексы Южного федерального округа

- Население Южного федерального округа

- Природно-ресурсный потенциал Южного федерального округа

- Южный федеральный округ

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)